日本の夏を代表する祭りの一つ、祇園祭の後祭に行われる役行者山の護摩焚きをご紹介します。

祇園祭の後祭に巡行する役行者山では、修験道の開祖である役行者にちなみ、後祭宵山の7月23日に役行者山の前で山伏問答や護摩焚きが行われます。

京都の町中、道路上の護摩焚きは他に例がなく、祇園祭ならではの行事となっています。

祇園祭後祭 役行者山の護摩焚き

京都の烏丸御池付近にある役行者町は、その名の通り役行者山がある祇園祭の鉾町です。和装のメッカ、京都の室町通りに面し、祇園祭の期間中は多くの見物客で賑わいます。

祇園祭後祭に巡行する10基のうち、役行者山は修験道と縁が深く、それにちなんだ行事として、毎年室町通の路上で本山修験宗総本山 聖護院の山伏による護摩焚きが行われます。

役行者山 護摩焚きの儀式

護摩焚きは悪霊を払うための儀式であり、祇園祭の中でも特に神聖な行事です。この儀式は、7月23日に役行者山の前で行われ、聖護院の山伏が主導します。

役行者山の護摩焚きは、後祭宵山の14時から始まります。護摩炊き中は室町三条から姉小路通の間が通行止めになります。

護摩焚き開始前の様子です。すでに護摩壇が用意され、山伏の到着を待ちます。手前にある椅子は役行者山の関係者や役行者町内の方のために用意されたものです。

護摩焚きの内容ですが、まず山伏問答からスタートし、それから四方祓いの儀、護摩壇の祓いと続き、最後の護摩焚きに至ります。

護摩焚き儀式 山伏問答

護摩炊き開始時刻の14時になると、遠くから法螺貝の音が聞こえてきました。

六角堂からスタートした山伏様ご一行は、護摩焚きの前に修験道ゆかりの山伏山、浄妙山、霰天神山、南観音山、北観音山、八幡山を巡拝し、最後に護摩焚きを行うため役行者山に向かいます。

結界内に入るために、山伏であることを証明するための「山伏問答」が行われます。

問答の内容は氏素性に始まり、修験道の開祖や修験の教え、山伏の道具や装束に関する質問が続き、それに答えて間違いなく聖護院門跡の山伏であることが認められると、結界内に入ることができます。

山伏の護摩焚き儀式

山伏が結界内に入ると四方祓いの儀が始まり、場を清めるために弓矢が放たれます。続いて斧や刀で護摩壇を祓い、祝詞を読み上げながら護摩壇に点火します。

山伏による般若心経の読経や法螺貝の音と共に、護摩木がくべられていきます。

風向きによっては煙が手前に流れて周囲が真っ白になります。煙を浴びることもありますが、これはガマンするしかないですねぇ。

今回の護摩焚きは天候にも恵まれ、1時間ほどで終了しました。最後に火の後始末をします。

結界に付けられていた紙(御幣)やヒノキの枝は、玄関に飾っておくと厄除けになるそうです。護摩焚き終了後にいただいて帰りましょう。

護摩炊きの動画もあるので、よかったらご覧ください。

祇園祭後祭 役行者山について

役行者山は姉小路室町に位置し、応仁の乱以前から存在している舁山(かきやま)です。

祇園祭の山鉾は鉾、 曳山、 舁山、 傘鉾の4種に分類されます。鉾や曳山には車がついていて、みんなで引っ張りますが、舁山は肩に担いで巡行する山鉾です。

役行者山の伝説と歴史

役行者山は、修験道の開祖である役小角(えんのおづぬ)を祀る山鉾です。

役行者山の由来ですが、修験道の開祖として知られる役小角が一言主神や葛城神と協力して、葛城山と大峰山の間に橋をかけたという伝説から来ています。

役小角は葛城山や大峰山で修行を積んだと言われており、その伝説が役行者山という名称に込められています。

高野山や大峰山付近は修験道や役行者ゆかりの地であり、真言宗の開祖として知られる空海(弘法大師)も、高野山に道場を開いています。

役行者山のご神体

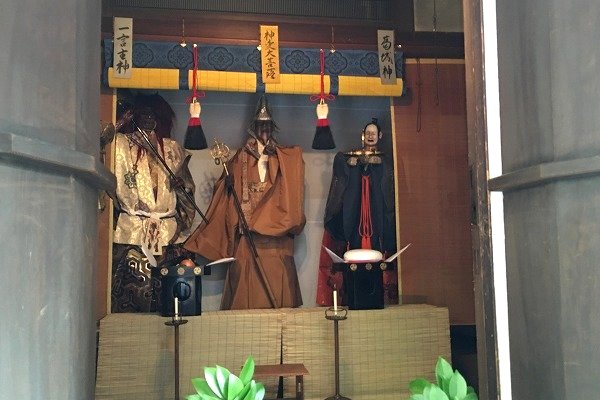

役行者山には御神体として、役行者、一言主神(ひとことぬしのかみ)、葛城神(かつらぎのかみ)の三体が祀られています。

山鉾巡行の当日は、御神体の役小角が祠の中で経典と錫杖を手にして鎮座し、その左右に一言主神と葛城神が祀られます。

役行者山保存会では山鉾の装飾品が展示され、その脇には故事にまつわる役行者神腰掛け石と井戸もあります。

今から1300年ほど前に金剛葛城や大峯山で修行した役行者神が、井戸伝いにここへ駆け上がり、この石に座って精神修行したそうです。

役行者山の懸装品

役行者山の水引は、西山勘七作の「唐子遊図」や「萌黄地龍文図」、胴懸は真向龍文様、見送りは袋中上人請来の「朝鮮軍旗」などが使用されています。

これらは役行者山の歴史と文化を物語る重要な懸装品で、昇龍波濤文様が施された懸装品は一見の価値があります。

役行者山のアクセスと情報

役行者山の最寄り駅は、京都市営地下鉄烏丸線・東西線の烏丸御池駅で、役行者山には徒歩3分ほどで到着します。バスでお越しの方は、市バス・京都バスの烏丸御池バス停が便利です。

役行者山 護摩炊きの日程

役行者山の護摩焚きは、祇園祭後祭の23日14時から行われます。

以前の祇園祭は全ての山鉾が同じ日に巡行していたのですが、2014年から内容が大きく変更され、49年ぶりに前祭・後祭が復活しました。

それに伴い、役行者山が登場する後祭は7月21〜24日という日程になり、山鉾巡行は24日、護摩焚きはその前日の23日になりました。

役行者山の情報

| 名称 | 役行者山 |

|---|---|

| 住所 | 〒604-8174 京都市中京区役行者町358 |

| 御神体 | 役行者 一言主神 葛城神 |

| 護摩炊きの日程 | 祇園祭後祭 23日14時スタート |

| 料金 | 無料 (見学自由) |

| 交通アクセス | 地下鉄烏丸御池駅から徒歩3分 市バス・京都バス 烏丸御池バス停から徒歩3分 |

以下は祇園祭に関する記事一覧です。宵山や山鉾巡行の見どころを紹介しています。

英語版記事: Gion Matsuri Ato Matsuri: Goma Fire Ritual of En no Gyoja-yama